Ein kunsttherapeutischer Jahresrückblick

Warum ein Jahresrückblick?

Ja es ist schon wieder soweit! Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und obwohl ich den Eindruck habe, dass wir gerade erst das neue Jahr eingeleitet haben, ist dieses Jahr doch insgesamt viel passiert. Für viele ist der Jahreswechselt die Zeit, um sich neue Ziele zu setzen, um Gewohnheiten zu ändern und um sich damit zu beschäftigen, was nächstes Jahr alles besser werden soll. Viele sind motiviert und voller Elan, doch hält dies meist nur ein paar Tage, vielleicht Wochen, bis der Alltag die meisten von uns wieder eingeholt hat. Mir selbst sind meist, ohne groß nachzudenken drei Dinge eingefallen, die ich im nächsten Jahr anders machen möchte. Darunter waren – wie bei vielen wahrscheinlich auch – mehr Sport machen, gesünder ernähren und mehr lesen. Fertig. Das Problem ist, es wird sich nichts daran ändern, wenn ich nicht versuche zu verstehen, warum ich bisher so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Deswegen möchte ich es dieses Jahr anders machen! Mithilfe von verschiedenen kunsttherapeutischen Methoden möchte ich einen Jahresrückblick machen, durch den ich mein Jahr 2021 tiefer reflektieren möchte und mich damit sowohl besser verstehen als auch akzeptieren lernen. Ich möchte mich mit mir selbst, meinen Entscheidungen und meinem Erlebten auseinandersetzen und den Jahreswechsel nutzen, um bewusst über mein Leben nachzudenken. Gehe ich in meinem Leben den Weg, den ich gehen möchte? Bin ich mit meiner momentanen Lebenssituation glücklich und zufrieden? Der Jahreswechsel besteht für mich dabei aus zwei Komponenten: Dem Jahresrückblick und dem Start in das neue Jahr. Letzterem werde ich nochmal einen eigenen Blogbeitrag widmen.

Ich habe den Jahresrückblick in insgesamt sechs Schritte unterteilt, um sowohl einen strukturierten Überblick zu bekommen, als auch tiefere Themen bearbeiten zu können. Ich finde es ganz passend diese Schritte zwischen Weihnachten und Silvester zu gehen aber wann du deinen Jahresrückblick starten möchtest ist dir natürlich selbst überlassen. Folge mir gerne auf Instagram (@lipoedem_im_kopf), um

Ich bin ehrlich, ich habe noch nie ernsthaft einen Jahresrückblick gemacht. Das ganze vergangene Jahr zu reflektieren kann einem schon Angst machen. Ein Jahr ist lang. In einem Jahr kann viel passieren. Und wenn wir unter dem Jahr kein Tagebuch geführt haben, dann haben wir wahrscheinlich das meiste davon zum heutigen Zeitpunkt schon wieder vergessen. So ging es mir auch. Allein der Gedanke daran, mich mit dem vergangenen Jahr zu beschäftigen hat in mir ein beklemmendes Gefühl ausgelöst, denn über meine Erinnerungen hatte sich ein nebliger Schleier gebildet, durch den ich nicht hindurchblicken konnte. Es war für mich nicht greifbar und das hinderte mich daran anzufangen. Dieses Jahr habe ich mir zum Ziel gesetzt ein System zu entwickeln diese Ohnmacht zu überwinden. Vor allem der erste der folgenden sechs Schritte soll dazu beitragen, denn ich weiß ganz genau, dass sie sich auflöst, sobald ich meine Erfahrungen greifbar gemacht habe.

- Verschaffe dir einen Gesamtüberblick über das vergangene Jahr!

- Gestalte ein Stimmungsbild!

- Gestalte die schwierigste Situation aus dem Jahr 2021 sowie deine Ressourcen!

- Lasse alle Dinge zurück, die du nicht ins nächste Jahr mitnehmen möchtest!

- Packe einen Rucksack, mit allem, was du ins nächste Jahr mitnehmen möchtest!

- Schreibe dir selbst einen Brief!

Warum Kunsttherapie?

Wie ich schon in einem meiner letzten Beiträge deutlich gemacht habe, hat die Kunsttherapie viele Potentiale und Chancen. Die wichtigsten Aspekte im Bezug auf den Jahresrückblick sind aus meiner Sicht folgende:

- Ein großes Potential der Kunst ist es, dass schöpferische Potential der Menschen zu wecken. In der Kunsttherapie kann dies genutzt werden, um die eigenen Selbstheilungskräfte und Ressourcen zu aktivieren. Durch das künstlerische Tun kannst du die Erfahrung machen, deine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen. Ein wichtiges Ziel des Jahresrückblicks ist es, dass du deine eigenen Bewältigungskräfte erkennst, sodass du im Idealfall eine Auswahl an Bewältigungskräften hast, mit denen du die nächste Krise aus eigener Kraft heraus bewältigen kannst.

- Durch die Bildsprache hast du die Chance für Erkenntnis- und Reflexionsmöglichkeiten, insbesondere durch die wahrnehmbare Differenz zwischen Bild- Körper- und Wortsprache.

- Auch der Ausdruck als Befreiung spielt bei den nachfolgenden Vorgehensweisen eine wichtige Rolle. In der Kunsttherapie geht es nicht darum, Kunst zu erschaffen, sondern einen Zugang zu seiner eigenen inneren Welt zu bekommen und sich mit sich selbst und seinem Inneren auseinanderzusetzen. Dieser Prozess wird vor allem durch die Kraft der Fantasie hervorgerufen, die in vielen kunsttherapeutischen Methoden angeregt wird.

- Zudem findet in der Kunsttherapie häufig eine Sensibilisierung, Vertiefung und Verfeinerung der eigenen Wahrnehmung statt, denn die Darstellung der eigenen Gefühlswelt durch das künstlerische Medium nach außen hat häufig den Effekt, vorher unterbewusstes und damit Unbekanntes über sich selbst sichtbar zu machen. Ziel der Kunsttherapie ist es daher, durch Techniken und Methoden innere Bilder zu erzeugen, welche dann durch künstlerische Medien nach außen getragen und so verstanden werden.

Wenn du alle Infos rund um die Kunsttherapie nochmal genauer nachlesen möchtest – wie sie entstanden ist, was ihre Wirkweisen sind und vieles mehr – dann empfehle ich dir in diesem Beitrag vorbei zu schauen. Wichtig ist mir nur noch kurz zu sagen, dass es in der Kunsttherapie nicht darum geht, ästhetisch schöne Endergebnisse zu erzielen. Vielmehr dienen die nachfolgenden Methoden der Reflektion des eignen Verhaltens und des eigenen Lebens. Achte bei der Durchführung der Methoden daher vor allem auch bewusst auf den Prozess und dein Empfinden während dem Gestalten. Nun aber zu den einzelnen Schritten:

Mein 6- Schritte-System

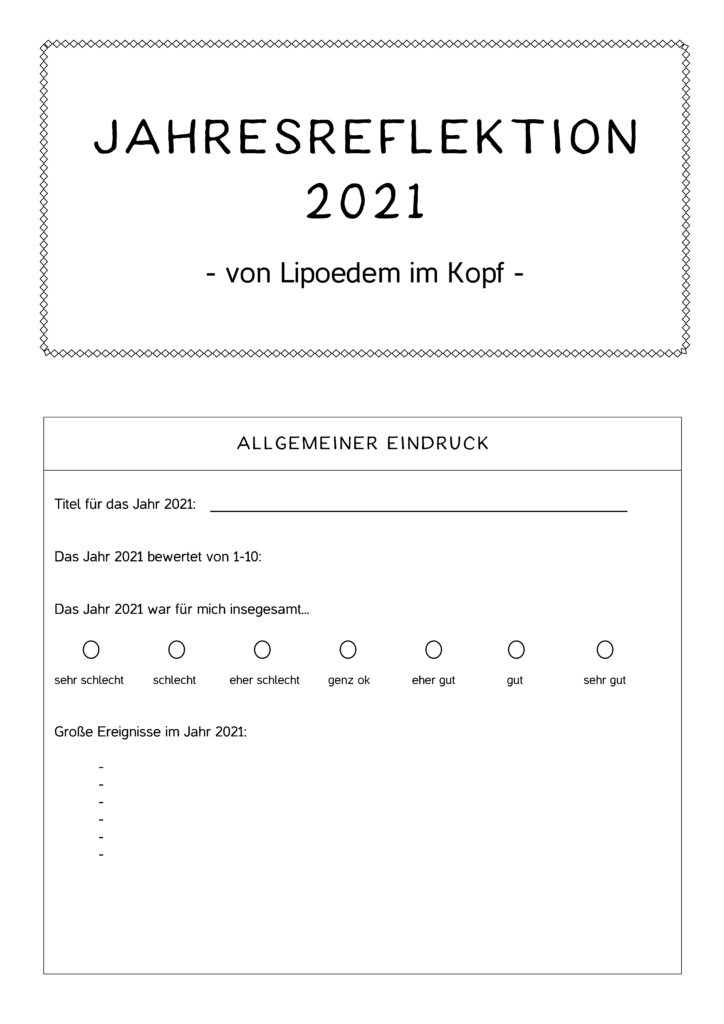

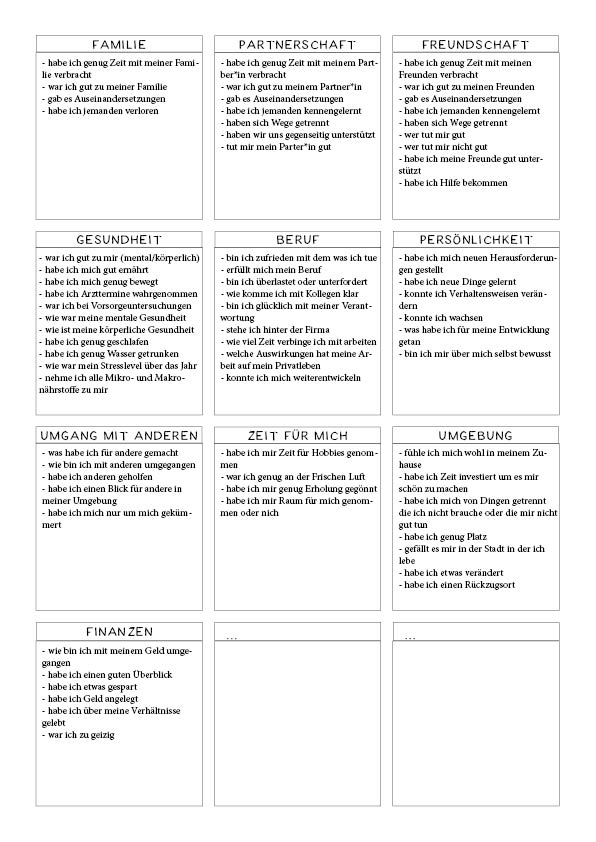

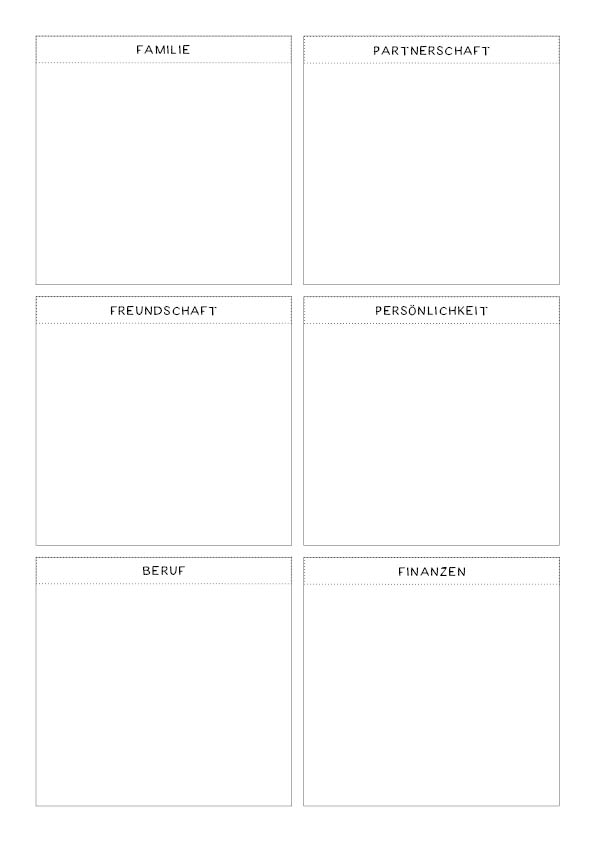

1. Verschaffe dir einen Gesamtüberblick über das vergangene Jahr!

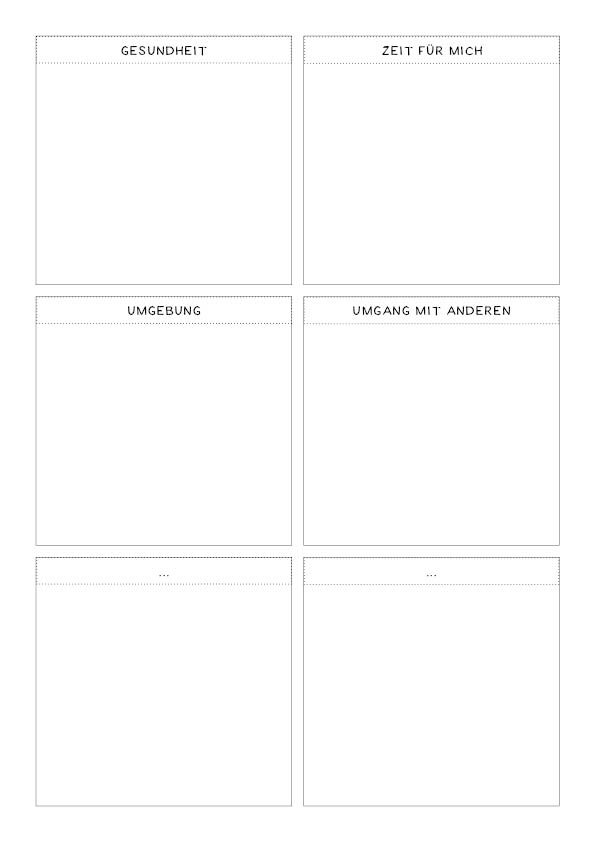

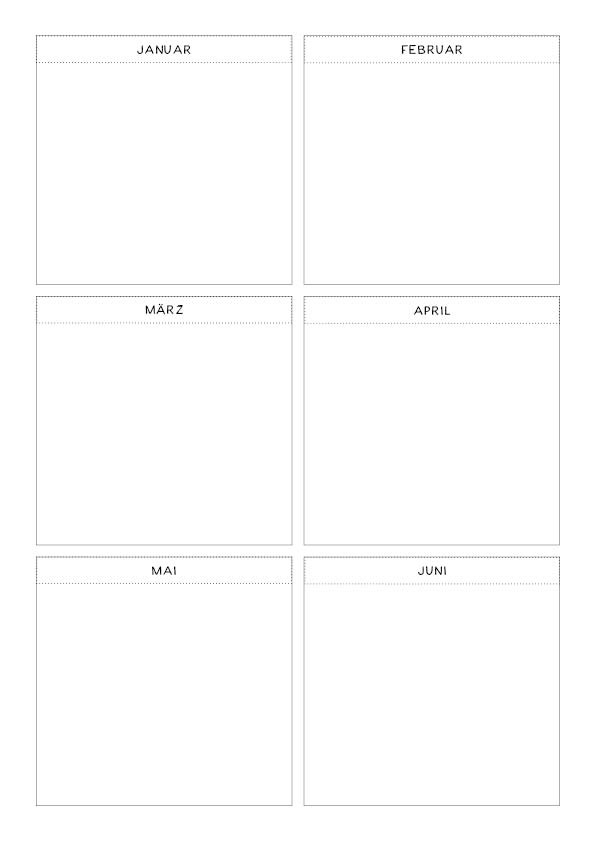

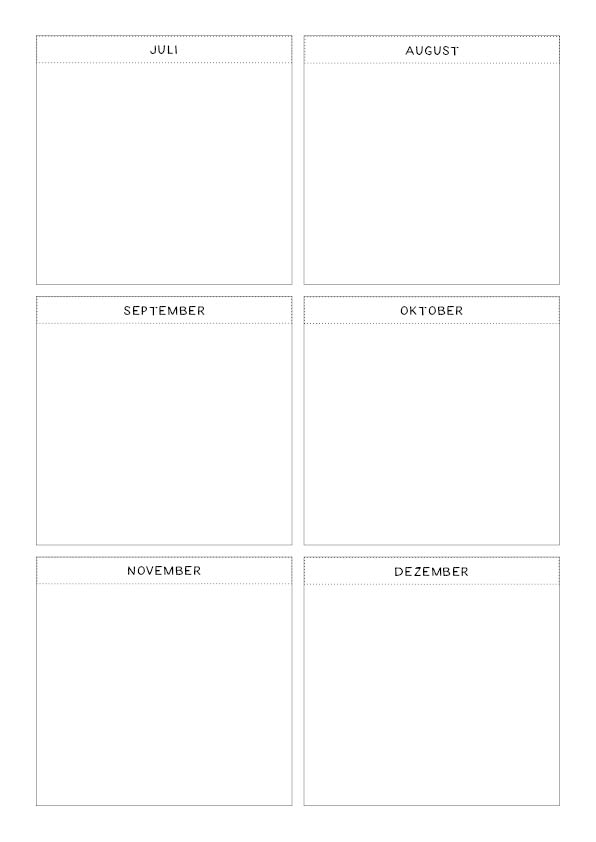

Der erste Schritt ist keine kunsttherapeutische Methode, sondern soll, wie schon kurz angesprochen, dazu dienen, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und den nebligen Schleier, der häufig über unseren Erinnerungen liegt, auflösen. Dazu habe ich zwei Vorlagen vorbereitet, die du dir hier herunterladen kannst. Die Unterteilung der Erinnerungen in einzelne Themengebiete, zu denen ich gezielte Fragen vorbereitet habe, sollen dir helfen, dich Stück für Stück zu erinnern. Zudem kannst du in der Monatsübersicht Monat für Monat durchgehen und wichtige Daten und Ereignisse notieren. Nachdem du beide Tabellen ausgefüllt hast, fühlt sich deine Erinnerung hoffentlich wieder klarer an.

2. Gestalte ein Stimmungsbild

Der zweite besteht aus zwei beziehungsweise drei Komponenten. Bevor du allerdings mit der Methode beginnen kannst, ist noch ein etwas Vorarbeit notwendig. Ordne jedem Gefühl eine Farbe zu (am besten du schreibst dir die folgenden Gefühle auf und markierst sie farbig).

freudig neugierig begeistert

traurig wütend angeekelt

gelangweilt überrascht ängstlich

ausgelassen besorgt aufgeregt

erleichtert zufrieden nostalgisch

Wenn du jedem Gefühl eine Farbe zugeordnet hast, geht’s nun weiter mit der eigentlichen Methode:

(a) Gestalte ein Stimmungsbild aus deiner Erinnerung:

Wenn du an das Jahr 2021 zurückdenkst, wie war deine allgemeine Stimmung? War das Jahr eher gut oder schlecht, warst du eher traurig oder fröhlich, hattest du Spaß oder warst du viel allein? Welche Gefühle waren im Jahr 2021 am prägnantesten? Gestalte ein abstraktes Bild mit den Farben, die du diesen Gefühlen zugeordnet hast. Die Papiergröße und die Wahl der Materialien kannst du frei wählen. Wichtig: Lese noch nicht die nächsten Schritte (b) und (c)!

(b) Markiere die einzelnen Aspekte aus Schritt eins nach Farben:

Um nun dein Stimmungsbild des vergangenen Jahres mit der Realität abzugleichen, nimm dir bitte nochmals die Blätter aus dem ersten Schritt zur Hand und ordne sie nach den einzelnen Gefühlen, indem du sie mit den entsprechenden Farben markierst. So kannst du am Ende gut einschätzen, ob du im vergangenen Jahr z.B. wirklich so viel traurig, besorgt und ängstlich warst, oder ob deine Erinnerung dich täuscht. Welche Farben kommen am häufigsten vor? Welche vielleicht gar nicht? Wichtig: Lese noch nicht den nächsten Schritt (c)!

(c) Gestalte ein reales Stimmungsbild:

Stimmen die Farben aus deiner Gestaltung (a) mit denen deiner Markierungen (b) überein? Stechen dir beim Betrachten dieselben Farben ins Auge? Solltest du durch das Markieren der einzelnen Aspekte eine Diskrepanz zwischen deiner Erinnerung und der Realität festgestellt haben, dann nimm dir jetzt nochmal die Zeit und gestalte ein Stimmungsbild, bei dem du dich bei der Auswahl der Farben, an denen aus deinen Markierungen orientierst. Lege zum Schluss beide Gestaltungen nebeneinander. Wie fühlst du dich? Was konntest du aus der Übung mitnehmen?

3. Gestalte die schwierigste Situation aus dem Jahr 2021 sowie deine Ressourcen!

Häufig heißt es, man solle sich nur auf das positive aus dem letzten Jahr konzentrieren aber meiner Meinung nach können auch die negativen Dinge viele Chancen mit sich bringen, denn aus ihnen können wir lernen, Erfahrungen sammeln, uns weiterentwickeln und wir können merken, was in uns steckt. Aus diesem Grund möchte ich dich heute dazu einladen, dir zu überlegen, was die für dich schwierigste Situation im Jahr 2021 war. Es muss nicht ein einzelnes Ereignis sein, sondern kann auch eine Reihe an Ereignissen, ein Gefühl oder ein Zeitraum sein. Setz dich dafür an einen Ort, an dem du dich sicher und wohlfühlst. Für deine Gestaltung benötigst du am besten ein DINA 4 oder 5 Papier und ein DINA 3 Papier sowie Farben, die dir guttun und die du gerne benutzt. Gestalte nun auf dem DINA 4 oder 5 Papier die Situation oder den Zeitraum, der für dich im Jahr 2021 am schwierigsten war. Eine Situation oder Gefühl, das dich überwältigt hat, dich viel Kraft gekostet hat, dir Kummer bereitet hat oder dich Verletzt hat. Lass dir dafür Zeit aber versuche, dich nicht in den negativen Gefühlen, die mit dieser Situation oder diesem Zeitraum verbunden sind zu verlieren. Mache dir bewusst, was diese Situation bei dir ausgelöst hat und welche Wunden sie hinterlassen hat, bevor wir im nächsten Schritt darauf schauen möchten, welche Stärken sie in dir hervorgerufen haben. Nimm dir dazu das DINA 3 Papier und klebe dein DINA4/5 Papier in seine Mitte. Anschließend gestalte den Rahmen deiner Gestaltung. Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Halt? Welche Personen unterstützen dich? Welche Eigenschaften hast du, die dich stärken und dir Kraft geben? Du hast es aus der Situation herausgeschafft, die du zum Anfang dieser Übung gestaltet hast. Du bist stark! Erkenne deine eigenen Ressourcen und gestalte sie auf das DINA 3 Papier als äußeren Rahmen. Wenn du mit der Gestaltung fertig bist, betrachte sie nochmal im Gesamten. Welche Gefühle löst sie in dir aus? Was konntest du aus der Übung mitnehmen?

4. Lasse alle Dinge zurück, die du nicht ins nächste Jahr mitnehmen möchtest!

Überlege dir, welche Dinge du aus dem vergangenen Jahr nicht mit ins nächste Jahr mitnehmen möchtest. Das können Personen, Dinge, Gefühle, oder auch Verhaltensweisen, etc. sein. Deine Listen aus dem ersten Schritt können dir auch hier wieder als Orientierungshilfe dienen. Gestalte diese Dinge auf einem Papier mit den Materialien deiner Wahl. Falte dieses Papier anschließend so klein wie du kannst und verbrenne es in der Natur.

5. Packe einen Rucksack, mit allem, was du ins nächste Jahr mitnehmen möchtest!

Nachdem du dir im letzten Schritt überlegt hast, was du nicht mit ins nächste Jahr nehmen möchtest, geht es nun im das genaue Gegenteil. Welche Dinge, Personen, Verhaltensweisen, Gefühle, etc. möchtest du ins nächste Jahr mitnehmen? Was hat dir dieses Jahr gutgetan? Gestalte diese Dinge und hänge dir dein Bild anschließend ein paar Tage oder Wochen in deiner Wohnung/deinem Zimmer auf, um sie nicht zu vergessen.

6. Schreibe dir selbst einen Brief!

Schreibe dir zum Abschluss des Jahresrückblicks selbst einen Brief. Aber nicht an dein selbst heute, sondern an dein selbst vor einem Jahr. Schreibe auf, was dieses Jahr Wichtiges für dich passiert ist, mache dir Mut, lobe dich für die Dinge, die du geschafft hast oder die Krisen, die du überwunden hast und tröste dich, für den Schmerz, den du erlebt hast. Worauf bist du stolz? Was hast du alles erlebt? Was war das beste und was das schlimmste im vergangen Jahr und welchen Anteil hattest du daran? Wie hat sich dein Leben in den letzten zwölf Monaten verändert? Aus welchen Fehlern kannst du lernen?

Ich hoffe, dass dir mit meinem sechs Schritte System ein strukturierter und reflektierter Jahresrückblick gelingt! Natürlich kannst du auch nur ein paar Schritte machen und dich von mir inspirieren lassen, deinen ganz eigenen Abschluss für das Jahr 2021 zu finden! Ich freue mich, wenn du deine entstandenen Gestaltungen mit mir teilest (per Mail oder über Instagram). Solltest du noch Fragen haben oder Hilfestellungen benötigen, schreib gerne einen Kommentar oder nutze mein Kontaktformular. Du möchtest nach dem Jahresrückblick auch direkt mit den Neujahrsvorsätzen weiter machen? Dann kommst du hier zum Blogbeitrag mit dazu passenden und aufeinander aufbauenden kunsttherapeutischen Übungen.

Bis dahin wünsche ich dir jetzt schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg beim Gestalten der einzelnen Vorgehensweisen!

Deine Sarina